チャボタイゲキ E. peplus L.はヨーロッパ、北アフリカ、中央・西アジアに分布する種で、日本では関東以南~九州に帰化しているがまだ稀である。

属名のEuphorbiaはローマ時代の医師Euphorbusに由来するもので、彼が初めて トウダイグサ属の植物の乳液を薬に使ったからだという。 トウダイグサ属は世界の熱帯から温帯に広く分布し、約2000種の草本または低木からなる巨大な属で、日本には約20種がある。

|

Fig.1 一年草で高さ5-30cm、茎は立ち上がる 日の当たる場所では赤く紅葉して美しい |

Fig.2 茎葉は互生し主茎の先端に3枚の輪生葉をつける |

Fig.3 茎葉は倒卵形、1-2cm×1cm、葉柄をもつ |

Fig.4 4つの腺体には両端に角状の突起がある |

Fig.5 杯状花序、中心の雌花が先に熟し倒れこむ |

Fig.6 杯状花序の総苞内 雌花1個と雄花10個 |

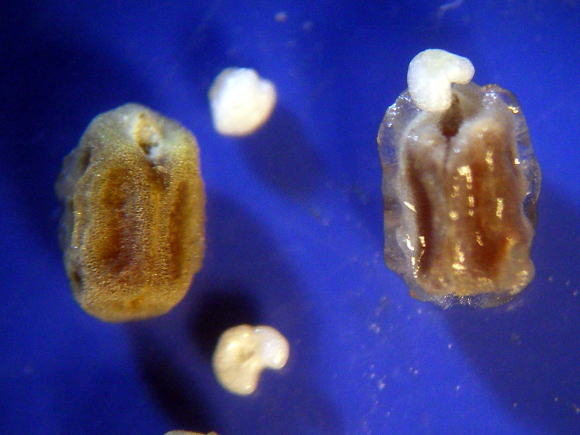

Fig.7 蒴果は2-2.5mm、3室で各背面に2条の顕著な翼がある |

倒れていた蒴果は、熟すと果柄が立ち上がり一瞬ではじけて種子を飛ばす。 室内でチャボタイゲキが40cmほど種子を飛ばすのを観察した。

Fig.8 熟して果柄が立ち上がる蒴果 |

Fig.9 蒴果がはじけて種子を遠くへ飛ばした後 |